チケットの不正転売は「1枚だけなら」と安易に考えると、売る側にも買う側にも思わぬトラブルが待ち受けています。

買ったのに「入場できなかった」という事態はもちろん、売った側が法的な罰則を受けるリスクもあり、双方にとって危険な行為です。

この記事では、チケット転売がなぜバレるのか、その具体的な理由と発覚した場合の双方のペナルティ、そして「買う側」が特に知っておくべき注意点まで、網羅的に解説します。

チケットの不正転売は「1枚だけなら」と安易に考えると、売る側にも買う側にも思わぬトラブルが待ち受けています。

買ったのに「入場できなかった」という事態はもちろん、売った側が法的な罰則を受けるリスクもあり、双方にとって危険な行為です。

この記事では、チケット転売がなぜバレるのか、その具体的な理由と発覚した場合の双方のペナルティ、そして「買う側」が特に知っておくべき注意点まで、網羅的に解説します。

チケット転売がバレる経路は一つではありません。

「自分だけは大丈夫」という考えは、売る側にとっても買う側にとっても非常に危険です。

主に以下の3つのルートから発覚します。

現在、チケットの個人間売買で最も多く利用されているのがX(旧Twitter)などのSNSですが、ここは常に無数の「ファンの目」が光る場所でもあります。

本当にライブに行きたいファンは、不当な転売行為を許しません。高額転売や不審な取引を見つけると、主催者の通報窓口へ積極的に情報提供を行う文化が根付いています。

この通報により、売った人のアカウントが特定され、そのチケットが無効になることがあります。

その結果、買った人も入場できなくなるという、双方にとって最悪の事態に発展しかねません。

チケットぴあのような公式販売サイトも、年々システムの監視を強化しています。

裏側では様々な不正対策が講じられており、これによって転売行為が検知されます。

同一の氏名や住所、IPアドレスなどから複数のアカウントで大量申し込みが行われていないかをチェックしています。

過去の購入パターンなどから、転売目的と判断されたアカウントは、監視対象となることがあるようです。

このシステム検知は、転売目的の売り手からチケット購入の機会を奪うだけでなく、もし取引が成立していても後からチケットが無効化され、最終的に買った人が入場できなくなるリスクもはらんでいます。

転売における最後の関門が、会場での「本人確認」です。

これは、売る側・買う側の双方にとって、ごまかしの効かない最終的なチェックポイントといえます。近年の公演ではデジタルチケットが主流となり、チケット情報と購入者の氏名が紐づけられています。

入場ゲートで、このチケット情報と来場者の身分証明書を照合し、氏名が一致しない場合は入場が拒否されます。これは、買った人が入場できないという直接的で悲惨な結末です。

同時に、入場できなかった事実が主催者に伝われば、元々のチケット所有者である売った人も、ファンクラブ強制退会などの重いペナルティを科される可能性があるのです。

チケット転売が発覚した場合、最も直接的なリスクは「入場できない」ことです。

しかし、ペナルティはそれだけにとどまりません。ここでは、バレた後に待ち受ける厳しい現実を、公的な情報源を基に解説します。

転売チケットでの入場は「運が良ければ入れる」というものではなく、「原則として無効である」と認識することが重要です。

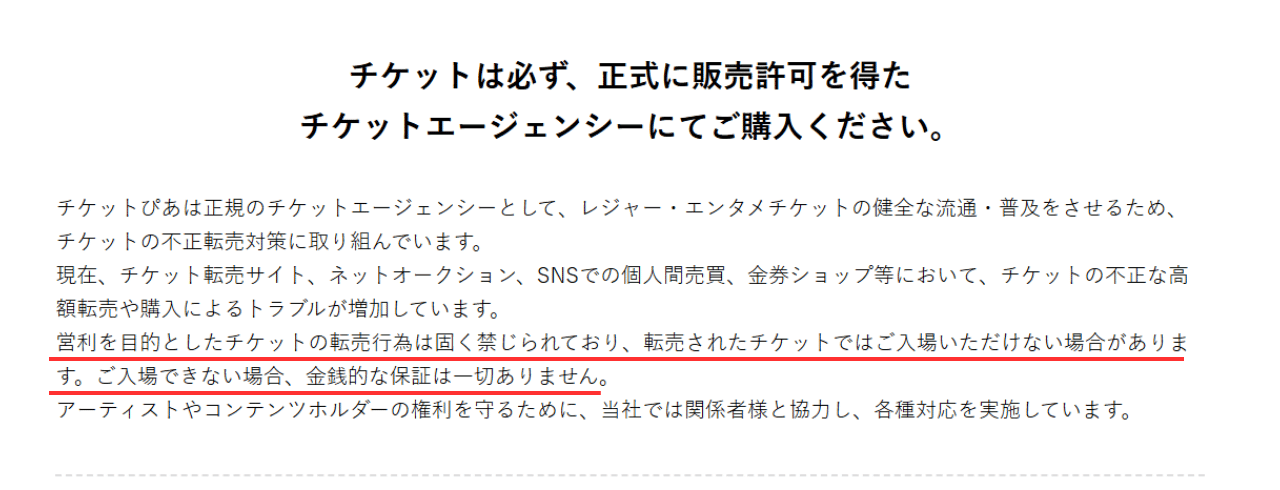

実際に、国内の大手チケット販売サイトであるチケットぴあは、公式サイトで以下のように明記しています。

出典:チケットぴあ「不正転売対策の取り組み」

このように、多くのイベント主催者や販売サイトは利用規約でチケットの転売を明確に禁止しており、規約に基づきチケットを無効とする権利を持っています。

せっかく会場まで足を運んでも、入場を断られてしまうのが現実といえるでしょう。

特に人気の高いアーティストの公演では、厳格な本人確認が行われることが多くなっています。

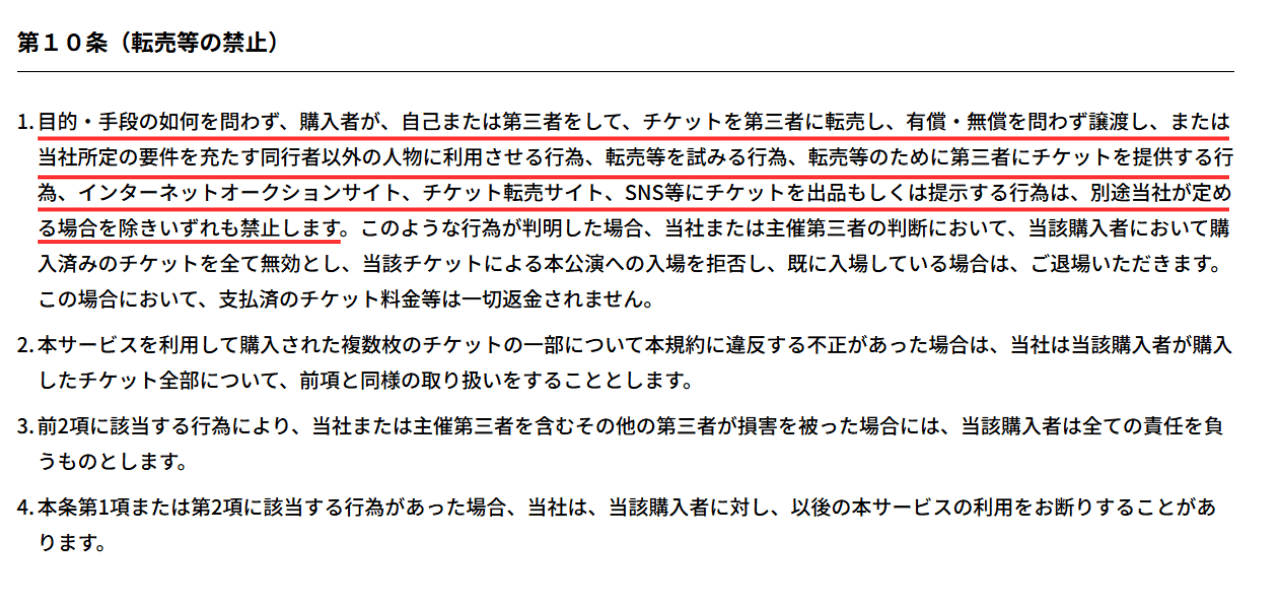

例えば、SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)のチケット販売規約には、転売行為等が禁止事項として明確に定められています。

出典:SMILE-UP.「チケット販売規約」

規約違反が発覚した場合、入場拒否はもちろん、ファンクラブの会員資格剥奪といった厳しい措置が取られる可能性があります。こうした規約が厳格に適用されるため、「本人確認で入れなかった」というトラブルが後を絶たないのです。

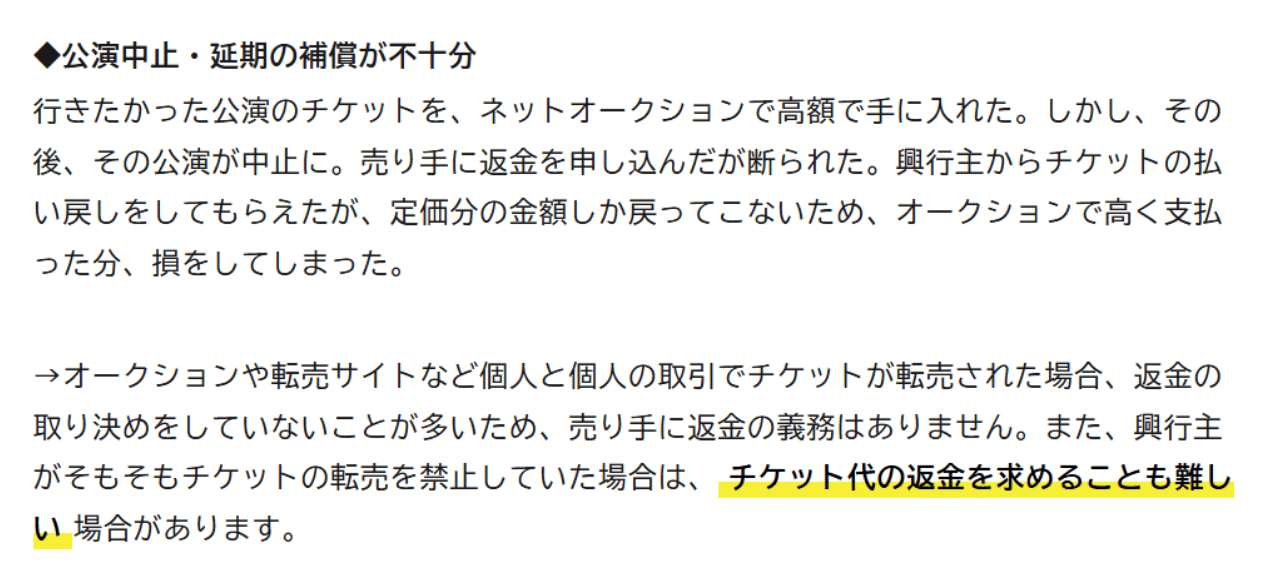

万が一、転売チケットで入場できなかった場合、支払ったチケット代金は返金されるのでしょうか?

この点について、日本の政府広報オンラインは、転売チケットのトラブルに関する解説ページで明確に言及しています。

出典:政府広報オンライン「チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法」

結論として、返金される可能性は極めて低いです。

個人間取引では売り手に返金義務がなく、主催者からの払い戻しも正規購入者にしか行われないため、高額な代金を失うだけで、何の保証もないのが転売チケットのリスクと言えます。

チケットぴあなどの正規販売元で購入したチケットであっても、不正な転売は様々な仕組みで発覚します。

ここでは公式ならではの特定システムに加え、便利な機能の誤用がどのように転売としてバレるのか、その危険性について解説します。

チケットぴあでの不正転売がバレる最大の理由は、全ての取引がデータとして記録されている点にあります。

主催者やぴあ側は、これらのデータから転売行為を特定します。

特定の個人が大量にチケットを購入するなどの不自然な動きは、システムが常に監視しています。

転売サイトで座席番号が出品された場合、主催者はその番号から購入者を特定し、チケットを無効化できます。

公演直前まで座席番号が分からないようにすることで、「良い席」を保証した高額転売を困難にしています。

友人へのチケット共有に便利な「分配」機能ですが、これが不正転売に悪用され、発覚するケースが増えています。

本来、善意の譲渡を目的としたこの機能を、SNS等で見つけた見知らぬ相手との金銭授受を伴う取引に利用した場合、それは実質的な転売行為とみなされます。

相手とのやり取りの履歴などが証拠となり、規約違反としてチケットが無効になるだけでなく、アカウントの利用停止といったペナルティに繋がる可能性も。便利な機能ですが、使い方を誤れば「バレる」リスクは非常に高いといえるでしょう。

では、どうすればバレる心配なく、安全にチケットを譲渡できるのでしょうか。

その唯一の答えが、チケットぴあなどが提供する「公式リセールサービス」です。

出典:チケットぴあ公式「リセールご利用ガイド」

これは主催者が公認した正規の再販売システムであり、不正転売とは全く異なります。

やむを得ない事情でチケットを手放す際は、転売がバレるリスクを冒すのではなく、この公式リセールサービスを利用することが賢明な判断です。

チケット専門の二次流通サイトは、一見すると安全な取引の場に見えるかもしれません。

しかし、これらのサイトを通じた取引でも転売がバレるリスクは存在し、特有のトラブルも報告されています。

出典:チケジャム公式

出典:チケット流通センター公式

チケジャムやチケット流通センターなどのサイトは、取引のシステム自体は整備されていますが、そこで売買されるチケットが安全であるとは限りません。

バレる理由は、SNSでの個人間取引と本質的には同じです。

サイト上に出品されたチケット情報(公演名、日時、座席の一部など)は、常にファンや関係者に監視されています。

悪質な高額転売と判断されれば、その情報が主催者に通報される可能性があります。

二次流通サイトの運営者も、チケット不正転売禁止法を遵守する義務があります。

そのため、利用規約で不正転売を禁止しており、悪質な出品者を監視しています。警察などから捜査協力の要請があれば、出品者の情報を提供することもあり得ます。

結局のところ、これらのサイトは「入場」までを保証するものではありません。取引が無事に成立しても、最後の関門である会場での本人確認を突破できる保証はどこにもない、と考えるべきでしょう。

一部のサイトでは、出品者と購入者が互いの住所を知ることなく取引できる「あんしん配送サービス」が提供されています。

これはプライバシー保護の観点からは非常に優れた仕組みです。しかし、この機能は「不正転売がバレない」ことを保証するものではありません。

出品者は登録時に本人確認が必須なため、サイト運営者は「誰が出品したか」という情報を正確に保持しています。

万が一、取引がトラブル化し警察などが動いた場合、法的な要請に基づきその情報が開示され、身元が特定されるのです。

そもそも、チケットに紐づく最初の購入者情報(ファンクラブ会員情報など)は変わりません。

そのため、入場時の本人確認でバレるリスクは、あんしん配送を使っても全く変わらないのです。

二次流通サイトを利用した結果、様々なトラブルに巻き込まれるケースが報告されています。

最も多いトラブルです。前述の通り、サイトは入場を保証していないため、当日入場できなくてもサイト運営者に返金を求めることは困難な場合が多いです。

「入場できなかった」という事態になっても、基本的には自己責任となることを理解しておく必要があります。

トラブルが発生した際に出品者と連絡が取れなくなってしまうケースです。

サイトが仲介してくれる範囲には限りがあり、最終的には当事者間での解決を求められることも少なくありません。

「説明されていた座席と違う」「名義が異なっていた」など、届いたチケットの内容が出品情報と異なるトラブルです。

サイトの多くは、代金を一時的に預かるエスクローサービスを提供しているため、「お金だけだまし取られる」という詐欺のリスクは比較的低いといえそうです。

しかし、入場に関するトラブルまでは保証しきれないのが現状と言えるでしょう。

チケットの不正転売は、単なるマナー違反ではなく、法律によって罰せられる行為です。

この章では、その根拠となる「チケット不正転売禁止法」の具体的な内容と、違反した場合の罰金や罰則について解説します。

チケットの不正な高額転売を取り締まる法律、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」、通称「チケット不正転売禁止法」には、違反者に対する罰則が明確に規定されています。

これは非常に重い罰則といえるでしょう。

特に「併科」、つまり懲役と罰金の両方が科される可能性がある点は、この問題に対する国の厳しい姿勢を示しているといえそうです。実際にこの法律違反で有罪判決が出た事例も存在します。

この法律が施行されてから、実際に逮捕・起訴され、有罪判決に至ったケースが報道されています。

例えば、ジャニーズ所属(当時)の人気アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットを不正に転売した事件では、大阪地方裁判所が被告人の女性に対し、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。

この事件では、チケット不正転売禁止法違反だけでなく、入場のために身分証を偽造したとして、有印私文書偽造・同行使の罪も問われています。

この判例は、たとえ個人であっても、利益目的で高額転売を繰り返せば、厳しい刑事罰の対象となることを明確に示した事例といえるでしょう。

(出典:「嵐」コンサートチケット転売で初判決、チケット不正転売禁止法について - 企業法務ナビ)

では、どのような行為がこの法律における「不正転売」に該当するのでしょうか。

法律では、以下の3つの条件をすべて満たす行為を禁止しています。

特に重要なのが「業として」という部分です。

これは「反復継続して行う意思」を指しており、利益を出す目的で繰り返し行うことを意味します。

たとえ1回目の出品であっても、アカウントの状況や出品内容から「今後も繰り返し転売する意思がある」と判断されれば、違法と見なされる可能性があります。

「急に行けなくなったチケットを1枚だけ、定価で譲る」といった行為は、この法律の規制対象にはなりません。

しかし、送料や各種手数料の名目で不当に価格を上乗せし、結果的に定価を大きく超えるような場合は注意が必要かもしれませんね。

チケット転売の問題では、「買う側」のリスクも気になるところです。

結論から言うと、自分自身が楽しむために転売チケットを1枚購入したとしても、その購入者が直ちに「チケット不正転売禁止法」で罰せられることはありません。

しかし、法律は「不正転売を目的として、チケットを譲り受ける行為」を禁止しています。 つまり、転売ヤーから仕入れて、さらに高値で転売する目的で購入した場合は、買う側も明確な法律違反となり、罰則の対象となります。

また、法的な罰則がないからといって、買う側にリスクがないわけでは決してありません。 購入者には常に以下のような危険性が伴います。

これらのリスクを避けるためにも、不正な転売チケットには手を出さないのが最も賢明な判断と言えるでしょう。

悪質なチケット転売は、単なるルール違反ではなく、法律に触れる犯罪行為である可能性があります。

ここでは、違法な転売を発見した際に、どこへ、どのように情報提供すればよいのかを具体的に解説します。

すべての転売事案で警察がすぐに動いてくれるわけではありません。

警察が介入するのは、主に刑事事件として立件できる可能性が高いケースです。

具体的には、以下のような状況が挙げられます。

「代金を支払ったのにチケットが届かない」「偽造チケットが送られてきた」など、金銭をだまし取られたケースは詐欺罪にあたる可能性があります。

偽造された身分証明書とセットで販売されている(公文書偽造罪など)、盗まれたチケットが転売されている(盗品等関与罪など)といったケースです。

個人のお小遣い稼ぎとは明らかに異なり、業として大規模に転売を繰り返している悪質な業者の場合。

上記のようなケースに該当しない場合や、どこに相談して良いか分からない場合は、まず警察相談専用電話「#9110」に連絡してみるのがよいでしょう。緊急の事件ではないため、110番ではなく、こちらの専用ダイヤルを利用することが適切です。

刑事事件としての立件が難しいケースでは、警察よりもまずイベントの主催者や専門機関に通報する方が、迅速で効果的な対応が期待できます。

公式サイトに設置されている通報窓口やお問い合わせフォームから連絡するのが最も直接的です。

主催者は該当チケットを無効にするなどの措置を取ることができます。

チケットぴあなど、チケットを販売したサイト側でも、不正転売に関する情報提供窓口を設けている場合があります。

購入者として金銭的なトラブルに巻き込まれた場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話することで、専門の相談員からアドバイスを受けられます。

通報の効果を高めるためには、具体的な証拠を客観的に示すことが非常に重要です。

感情的に訴えるのではなく、事実を整理して提供しましょう。

転売が行われているサイトのURLや、出品ページのスクリーンショットが必要です。

公演名、開催日時、会場、座席番号(判明している場合)、出品価格、数量などを記録しておきます。

出品者のユーザーIDやアカウント名も、重要な情報となります。

これらの情報を揃え、各通報先の指示に従って、フォームやメールで情報提供を行います。正確な情報が多ければ多いほど、主催者側も対応しやすくなるといえるでしょう。

チケット不正転売禁止法が施行され、バレるリスクも年々高まっているにも関わらず、転売行為は後を絶ちません。

その背景には、需要と供給、ファンの心理、そしてインターネット環境という3つの大きな要因が複雑に絡み合っています。

チケット転売がなくならない最も根本的な理由は、チケットの「需要」と「供給」のバランスが極端に崩れている点にあります。

人気アーティストのコンサートや限定イベントでは、会場の収容人数(供給)に対して、チケットを求めるファンの数(需要)が何十倍、何百倍にもなることが珍しくありません。

需要に合わせて生産数を調整できる工業製品とは異なり、ライブの座席数は物理的に限られています。

この圧倒的な需要過多の状態がチケットの市場価値を定価以上に高騰させ、「高くても買う人がいる」という転売の温床を生み出していると言えるでしょう。

転売市場が成立するのは、そこに「売り手」がいるからだけではありません。

同時に「買い手」が存在するからです。

こうした熱心なファンの強い思いや購買意欲が、結果的に高額な転売価格を支えてしまっている側面があります。

転売ヤーを非難する声がある一方で、その転売ヤーからチケットを購入する人がいる限り、ビジネスとして成立してしまうのが現実です。

この問題は、供給側や転売ヤーだけでなく、需要側であるファンの行動心理も大きく影響しているといえそうです。

インターネットとスマートフォンの普及は、チケット転売をより簡単かつ大規模なものにしました。

かつての「ダフ屋」のように特定の場所に立つ必要はなく、今ではSNSや専門の二次流通サイトを通じて、誰でも匿名で、日本中の買い手と繋がることができます。

この手軽さと匿名性が、転売に対する心理的なハードルを下げているのかもしれません。

また、自動で購入を繰り返す「bot」などのプログラムを利用し、組織的にチケットを買い占める業者も存在します。

このように、テクノロジーの進化が、皮肉にも不正転売を助長する一因となっている点は否定できないでしょう。

これまでは具体的なバレる理由や法律を解説してきました。

この章では少し視点を変え、チケット転売問題の本質と、私たちが目指すべき社会のあり方について、筆者個人の意見を述べさせていただきます。

物販ビジネスに携わる方なら、「需要があるものの価格が上がるのは当然だ」と考えるでしょう。

実際に、このチケット転売問題について「一次価格が需要に見合わず安すぎるのが原因で、二次市場で価格が上がるのは市場原理として自然なことだ」と捉える意見もあります。確かに、それも一つの真実です。

しかし、チケット転売問題においては、この市場原理だけを当てはめることに限界がある、と個人的には感じます。

なぜなら、チケットは一般的な「モノ」とは異なり、その価値の源泉が、アーティストやチーム、そしてファンが一体となって作り上げる「熱量」や「コミュニティ」そのものにあるからです。

もしチケットが純粋な市場原理に委ねられ、価格が高騰し続けたならどうなるでしょうか。

その結果、本当に作品を愛し、応援しているファン、特に経済的にまだ余裕のない若い世代が参加できなくなるかもしれません。

コミュニティは新規参入者がいなくなり、少しずつ活気を失っていきます。その「熱量」が冷めてしまえば、市場の価値そのものが毀損され、長期的には衰退へと向かってしまうでしょう。

これは、目先の利益のために市場の評判や持続可能性を損なってはならない、というビジネスの基本原則にも通じるものがあるかもしれません。

つまり「文化やコミュニティを守る」という行為は、単なる感情論ではなく、その市場を持続可能にするための、極めて合理的な判断であるといえるのです。

もちろん、事業を行う者として「チケット不正転売禁止法」をはじめとする法律を遵守するのは大前提です。法を破ってまで利益を追求する行為は、決して正当化されません。

筆者としては、法律は社会のルールとして守るべき大前提とした上で、それだけで問題を解決しようとするのではなく、より良い仕組みを考えていくことが重要だと考えます。

興行主は適正な利益を得て、ファンは公平に参加機会を得られ、コミュニティ全体が豊かになる。そんな「三方よし」の状態が理想です。

そのためには、法律だけに頼るのではなく、公式リセール市場の活性化や、需要に応じた柔軟な価格設定など、より賢明な市場の設計が求められるでしょう。

短期的な利益の追求だけでなく、その背景にある文化やコミュニティという長期的な価値を尊重すること。それこそが、巡り巡って健全な経済活動の土台となるのではないでしょうか。

ここでは、チケット転売に関して特に多くの人が抱く疑問点について、Q&A形式で分かりやすく解説します。

法律の細かい線引きから具体的なケースまで、気になる「これってどうなの?」をここで解消しましょう。

A: 原則逮捕されませんが、リスクはあります。

不正転売を目的とした購入は違法ですが、自分で見るために購入した場合、その行為自体で罰せられることは基本的にありません。しかし、そのチケットでは入場できないリスクや、取引が詐欺である可能性は常に伴います。また、もし転売ヤーの捜査に巻き込まれ、事情聴取などを受ける可能性もゼロではないでしょう。安全のためにも購入は避けるべきです。

A: 違法ではありませんが、規約の確認は必要です。

チケット不正転売禁止法が禁じているのは、定価を超える価格での「業として」の転売です。そのため、行けなくなったチケットを友人や知人に定価(またはそれ以下)で1回限り譲る行為は、法律違反にはあたりません。ただし、興行主によってはチケットの譲渡自体を規約で禁止している場合があるため、トラブルを避けるためにも公式リセールを利用するのが最も安全です。

A: 安全性と合法性が全く異なります。

公式リセールは、主催者が公認した安全な再販システムです。定価での取引が保証されており、チケットの名義も正規に変更されるため、確実に入場できます。一方、転売サイトは個人間の非公式な取引の場であり、価格は高騰しがちです。偽造チケットや入場できないチケットであるリスクが常にあり、法律に触れる不正転売の温床にもなっています。

A: 間違いです。むしろバレやすいと言えます。

電子チケットは、購入者の情報がデータとして紐付いており、譲渡やログインの履歴が残りやすいため、紙チケットよりも不正を追跡しやすいです。スクリーンショットでの譲渡などが横行していますが、入場時にQRコード認証や本人確認アプリで簡単に見破られます。電子チケットだから安全という考えは、非常に危険な誤解と言えるでしょう。

A: 日本の法律(チケット不正転売禁止法)の対象外です。

チケット不正転売禁止法が適用されるのは、日本国内で行われる興行のチケットに限られます。そのため、海外で開催される公演のチケットを日本国内で転売しても、この法律で罰せられることはありません。ただし、その国の法律や、イベント主催者・チケット販売業者の規約で転売が禁止されている場合がほとんどですので、安易な転売は控えるべきでしょう。

本記事では、チケット転売がバレる具体的な理由から、「入場できなかった」という事例、そして法律による罰金まで詳しく解説しました。

軽い気持ちの転売行為は、入場拒否や高額な罰金など、あまりにも大きな代償を伴う可能性があります。

トラブルを避け、安心してイベントを楽しむためには、公式リセールなど安全性が確立された方法を選ぶことが何より重要です。

正しい知識を身につけ、賢い選択を心がけましょう。

| 初心者おすすめ度 | ★★☆☆☆ |

| 即金性 | ★★☆☆☆ |

| ビジネス継続性 | ★★★★★ |

| 仕入れに必要な資金目安 | 50万円~ |

| 目指せる利益額 | 100万円以上 |

せどり・転売で物販に慣れてきて、物販を副業レベルでなく事業化させたい方におすすめです!

メーカー仕入れの全体像や利益を出すまでの流れが体系的に学べます。

コメント