大切にコレクションしてきた、あるいは投資として購入したアンティークコイン。「いざ売却しようとしたら、思ったように売れない…」そんな悩みを抱えていませんか?

この記事では、アンティークコインが売れない5つの理由から、購入時の注意点、鑑定、具体的な売却方法や高く売るコツまで、初心者向けに徹底解説します。

正しい知識を身につけ、あなたのコインの価値を最大限に引き出しましょう。

大切にコレクションしてきた、あるいは投資として購入したアンティークコイン。「いざ売却しようとしたら、思ったように売れない…」そんな悩みを抱えていませんか?

この記事では、アンティークコインが売れない5つの理由から、購入時の注意点、鑑定、具体的な売却方法や高く売るコツまで、初心者向けに徹底解説します。

正しい知識を身につけ、あなたのコインの価値を最大限に引き出しましょう。

一般的に「アンティークコイン」とは、発行されてからおよそ100年以上が経過した古いコインを指します。

ただし、明確な定義があるわけではなく、比較的新しいものでも収集・投資の対象となるコインを含めて呼ばれることもあります。

日本の江戸時代の古銭や、近代に発行された記念硬貨とは区別されることが多いですが、いずれも歴史的な背景を持つ貴重な存在です。

世界各国で様々な時代のコインが存在し、その一枚一枚が当時の文化や出来事を今に伝えています。

アンティークコインが世界中の人々から注目される理由は様々です。

ここでは、その主な5つの魅力を紹介します。

特定の時代や出来事を象徴するコインは、歴史資料としての価値を持ちます。

教科書に出てくるような人物が描かれていたり、重要な出来事に関連して発行されたりしたコインは、その背景を知ることでより深い魅力を感じられるでしょう。

有名な彫刻家が手掛けたデザインや、美しい肖像、精巧な模様が施されたコインは、美術品としても高く評価されます。

小さな金属片の中に表現された芸術性は、多くのコレクターを魅了してやみません。

発行枚数が限定されていたり、長い年月を経て現存する数が少なくなったりしたコインは、その希少性から価値が高まる傾向にあります。

手に入れることが難しいという点も、収集欲を刺激する一因と言えるでしょう。

アンティークコインの多くは金や銀などの貴金属で作られており、素材そのものに価値があります。

それに加え、上記のような歴史的価値、芸術性、希少性、そして市場での人気(需要)によって価格が変動するため、資産保全や将来的な値上がりを期待した投資の対象としても注目されています。

単に価値があるだけでなく、「集める」こと自体に大きな楽しみがあるのもアンティークコインの魅力です。

特定の国や時代、デザインテーマでコインを揃えたり、シリーズをコンプリートしたりと、自分だけのコレクションを作り上げる喜びは格別と言えるでしょう。

これらの要素が複雑に絡み合い、アンティークコインに単なる「古いお金」ではない、特別な価値を与えているのです。

アンティークコインとして市場で取引されているものには、主に以下のような種類があります。

それぞれの特徴と、一般的な価値の傾向を表にまとめました。

| 種類 | 説明 | 一般的な価値の傾向 |

|---|---|---|

| 記念コイン | 国の祝典や歴史的な出来事を記念して発行。コレクション性が高いものが多い。 | 希少性や人気、デザイン性により高価値になる可能性あり。 |

| 流通用コイン | 当時、実際に通貨として流通。発行年や状態(グレード)が価値を大きく左右。 | 状態が良いもの、発行数が少ない年代、エラーコインなどは高価値。 |

| 地金型コイン | 投資目的で発行。金や銀の素材価値が価格のベース。(※比較的新しいものも多い) | 主に地金(金・銀)価格に連動。プレミア価値は限定的。 |

どのような種類のコインが価値を持ちやすいのか、あるいは「売れない」状況に陥りやすいのかは、次の章以降で詳しく見ていきましょう。

大切にしてきたアンティークコインがなかなか売れない…。 その背景には、いくつかの共通した理由が存在します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、原因を探ってみましょう。 主な理由は以下の5つが考えられます。

最も深刻なケースが、保有しているコインが偽物(贋作)である可能性です。

残念ながら市場には偽物が流通しており、信頼性の低いルートからの購入は特にリスクが伴います。

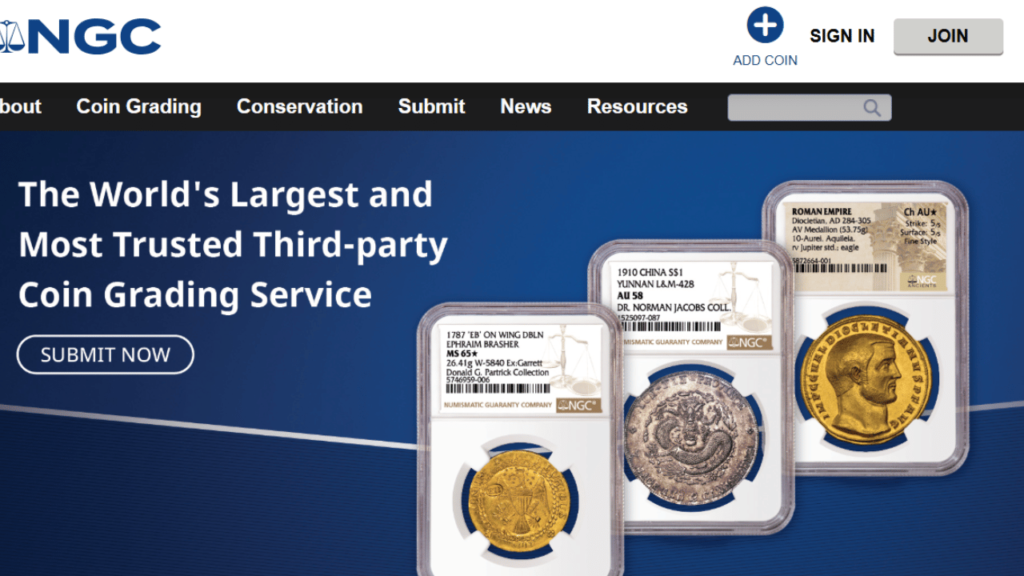

鑑定機関(NGCやPCGS)のスラブケースに入っていないコインや、偽物と疑われ敬遠されがちです。

もし偽物と知らずに売却しようとすると、後々大きなトラブルになりかねません。 これは取引において最も注意すべき点と言えるでしょう。

アンティークコインは種類が膨大で、すべてが高い価値を持つわけではありません。

市場での需要が低いコインは、当然ながら売れにくくなります。

需要が低いとされるコインには、主に以下の特徴があります。

発行枚数が多い、傷や摩耗が激しい、特定のコレクター以外には響かない、などが具体例です。 また、安価すぎるコインもライバルが多く、売りにくいことがあります。

購入時に価格だけで選ぶと、後で売却に苦労する可能性があるので注意しましょう。

「できるだけ高く売りたい」と思うのは自然ですが、市場相場からかけ離れた価格では買い手は現れません。

特に、購入時の価格に固執しすぎると、売れない状況が続くことがあります。

コインの価格は、希少性、状態、人気、地金価値など多様な要因で決まります。 オークション履歴や専門店の価格を参考に、適正な市場価格を把握することが重要です。

個人的には、購入価格は一旦忘れ、現在の市場価値で判断するのが賢明だと感じます。

コイン自体に問題がなくても、売り方や情報の見せ方が原因で売れないこともあります。 特に個人が出品できる場では、買い手は慎重です。

以下のような場合、買い手の信頼を得られず、購入をためらわせてしまうでしょう。

例えば、コインの詳細や鮮明な写真がない、取引条件が不明瞭、出品者の評価が低い、などが挙げられます。

高額なアンティークコイン取引では、買い手の不安を取り除く丁寧さが求められます。

アンティークコインの売却は、タイミングと場所選びも重要です。

アンティークコイン投資は、基本的に長期保有が前提となります。

購入後すぐに売却しようとしても、十分な価格上昇が見込めず、損をする可能性が高いです。市場全体の動向や、コインへの注目度が高まる時期を見極める視点も必要になるでしょう。

コインの種類や価格帯によって、売れやすい場所は異なります。 高額で希少なコインは専門オークションや専門店が適していますが、個人売買には信頼性の問題が伴います。

自分のコインに合った、信頼できる売却チャネルを選ぶことが大切です。

これらの理由に心当たりはありましたか? 次の章では、こうした「売れない」状況を防ぐための、購入時のポイントについて詳しく見ていきましょう。

「アンティークコインが売れない」という悩みの声を聞くと、多くのケースでその原因はコインを購入した時点に遡ることができます。

この章では、後悔しないために、アンティークコインを購入する際に知っておくべき選び方の基礎知識と、失敗を防ぐためのポイントを解説します。

アンティークコインの購入で最も重要なのは、どこから買うかです。

信頼できないルートで購入してしまうと、偽物や相場よりはるかに高い価格のコインを掴んでしまうリスクがあります。

信頼できる業者やディーラーを見極めるには、以下の点をチェックしましょう。

これらの点を満たす業者を選ぶことが、失敗を避ける第一歩です。ウェブサイトの情報量や問い合わせへの対応なども参考に、慎重に判断しましょう。

一方で、個人が出品するネットオークションやフリマアプリでの高額コイン購入は、真贋や状態の見極めが難しく、初心者にはリスクが高い場合があります。

特に最初のうちは、信頼できる専門店に相談するのが安心でしょう。

アンティークコインの価値、そして「売れやすさ」は、主に3つの鍵となる要素によって決まります。

購入時にはこれらの要素を理解しておくことが非常に重要です。

コインの価値は、その希少性に大きく左右されます。手に入りにくいコインほど、価値が高まる傾向があるのです。

希少価値が高まる主な要因は以下の通りです。

一方で、広く流通した時代の一般的な通貨などは、発行数が多いため、希少価値という点では評価されにくい傾向にあります。

希少性が価値に繋がる例をいくつか見てみましょう。(以下、画像と共に紹介することを想定しています)

例1:ウナとライオン 5ポンド金貨(発行枚数が少ないコイン)

出典:楽天ショップ「1839 ヴィクトリア女王 ウナ&ライオン 5ポンド金貨」

発行された当初から数が限られているコインは、その希少性から高い価値がつく代表例です。例えば、1839年に英国で発行されたこの「ウナとライオン」5ポンド金貨は、発行枚数が約400枚と極めて少なく、美しいデザインも相まって世界中のコレクターから絶大な人気を集めています。

例2:古代ローマ時代のアウレウス金貨(歴史の中で数が減ったコイン)

出典:楽天ショップ「ネロ AV アウレウス 古代ローマの金貨」

発行時は流通していても、歴史の中で多くが失われ、結果的に現存数が非常に少なくなってしまったコインも、高い希少価値を持ちます。例えば、古代ローマ時代の一部の皇帝のアウレウス金貨などは、戦乱や回収・溶解などを経て現存数が少なくなり、高値で取引されることがあります。

例3:英国の戴冠式記念金貨(特別な歴史的背景を持つコイン)

出典:泰星オンラインショップ「英国 2023年 国王チャールズ3世戴冠式記念 5ポンドピエフォー銀貨」

王位の交代や国の独立など、特別な歴史的背景を持って発行されたコインは、その物語性と共に価値が高まることがあります。例えば、英国の歴代君主の戴冠式を記念して発行されたプルーフ金貨などは、歴史的な節目を象徴するものとして、コレクターからの関心が高い一例です。

コインがどれだけ綺麗な状態で保存されているかは、価値を決定づける重要な要素です。

同じ種類のコインでも、状態によって価格が大きく変わることがあります。

この状態を客観的に評価するのが、NGCやPCGSといった第三者鑑定機関によるグレード(格付け)です。コインは製造方法(MS:一般流通用、PF:収集用など)と、表面の状態に応じた1から70までの数値で評価されます。数値が大きいほど状態が良く、高額取引では鑑定グレードが重視されます。

| 主なグレード区分(参考) | 状態の目安 |

|---|---|

| MS/PF 70 | 完全未使用、非の打ち所がない状態 |

| MS/PF 65-69 | 準未使用~未使用、非常に美しい |

| AU (About Uncirculated) | わずかに流通の痕跡があるが、未使用に近い |

| XF (Extremely Fine) | 流通の痕跡はあるが、デザインは鮮明 |

| VF (Very Fine) | 全体的に摩耗が見られる |

| F (Fine) ~ P (Poor) | 摩耗が進んでいる状態 |

購入時には、信頼できる鑑定機関のグレードが付いているかを確認することが基本となります。

希少で状態が良くても、それを「欲しい」と思う人がいなければ、価値は上がりにくく、売却も難しくなります。コレクターからの人気、つまり需要も価値を左右する重要な要素です。

特定の国(例:英国、米国、古代ローマなど)や王族、歴史上の人物、美しい動植物のデザインなどは、安定した人気がある傾向です。また、市場にはトレンドもあり、特定のテーマや年代のコインに注目が集まることもあります。どのようなコインが市場で求められているのか、アンテナを張っておくことも時には有効でしょう。

これら「希少性」「状態(グレード)」「人気(需要)」の3つの鍵を総合的に見て、将来性や売却のしやすさを判断することが重要です。

価値あるコインの条件を踏まえ、購入を検討する際に「これは大丈夫かな?」と特に注意を払うべきコインの特徴、いわば危険信号について解説します。

購入時に特に注意が必要なコイン、いわば「危険信号」には以下のようなものがあります。

これらの危険信号を見逃さず、疑問に思う点は購入前に必ず解消することが、後悔しないための鉄則です。

アンティークコインが売れない状況でも、諦める必要はありません。

適切な対策を講じれば、道は開けます。ここでは、アンティークコインを売るための具体的な解決策を解説します。

コインの真贋と価値を客観的に示すことは、売却の鍵となります。

特に高額なコインの場合、買い手は偽物を警戒するため、信頼できる第三者鑑定機関の鑑定が有効です。

鑑定済みコインは市場での信頼性が格段に高まり、スムーズで有利な売却(高値での取引や早期売却)に繋がる可能性が高まります。

鑑定の主なメリットは以下の通りです。

鑑定には費用がかかりますが、これらのメリットを考えると、売却を成功させるための重要な投資と言えるでしょう。

世界的に信頼されている主な鑑定機関は以下の2社です。これらの機関は、長年の経験と専門知識に基づき、厳格な基準でコインの真贋と状態を評価し、市場の透明性と信頼性の維持に貢献しています。

出典:PCGSアジア公式

1986年にアメリカで設立された、世界で最も広く認知されているコイン鑑定機関の一つです。

「市場のスタンダードを作る」ことを目指し、厳格で一貫性のあるグレーディングを提供しています。PCGSの鑑定済みコイン(スラブケース入り)は、その信頼性の高さから、多くのコレクターやディーラーに好まれ、活発に取引されています。

また、PCGS認定の正規ディーラー(Authorized Dealer)は、PCGSの定める基準を満たした信頼できる業者であり、鑑定代行サービスを提供しています。この認定は、専門店の信頼性を測る一つの指標と言えるでしょう。

出典:NGC公式

1987年に設立された、PCGSと並ぶ世界最大級のコイン鑑定機関です。

古代コインから現代コインまで、幅広いジャンルの鑑定を手掛けており、特にヨーロッパやアジアのコインにも強みを持っています。NGCも同様に、鑑定済みコインのデータベースや価格情報を提供しており、市場の透明性向上に貢献しています。

NGCのスラブ入りコインも、PCGSと同様に国際市場で高い信頼を得ており、売却時に有利に働くことは間違いありません。

NGCにも正規ディーラー制度があり、認定された業者は鑑定代行サービスなどを提供しています。PCGSと同様に、NGCの正規ディーラーであるかどうかも、業者選びの際の信頼性を判断する重要なポイントとなります。

これらの鑑定機関はアメリカに拠点があり、日本に常設の鑑定受付窓口はありません。

そのため、日本から鑑定を依頼する最も一般的な方法は、PCGSまたはNGCの正規ディーラーである日本のコイン専門店や買取業者に鑑定代行を依頼することです。

多くの業者がこのサービスを提供しており、手数料はかかりますが、煩雑な手続きや国際輸送などを任せることができます。

適正価格を知ることは、損を防ぎ、スムーズな売却のために不可欠です。相場からかけ離れた価格設定では、売れ残りや安売りの原因となります。以下の方法で相場情報を調査しましょう。

アンティークコイン相場情報の主な調査方法

| 調査方法 | 主な情報源 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| オークション落札履歴 | 国内外の主要コインオークションのウェブサイト | 実際の取引価格が分かる最も信頼性の高い情報源の一つ。 |

| 買取業者の価格情報 | 専門買取業者のウェブサイト(価格表、オンライン査定) | あくまで「買取価格」の目安。売却相場とは異なる場合がある。 |

| 専門店の販売価格 | 専門店のカタログ、ウェブサイト(販売価格リスト) | 販売価格であり、買取価格やオークション落札価格とは異なるが、価格帯の参考になる。 |

| 鑑定機関の価格ガイド | PCGSやNGCのウェブサイト(Price Guideなど) | 鑑定済みコインのおおよその相場情報。グレードごとの価格が分かる場合がある。 |

これらの情報を複合的に調査し、コインの希少性、状態(グレード)、人気、地金価値などを総合的に考慮して、適正な価格帯を見極めることが重要です。

アンティークコインの売却方法は複数あります。

それぞれの特徴を理解し、ご自身のコインや状況に合った方法を選びましょう。

専門知識を持つ業者に査定・買取を依頼する方法です。

メリット

デメリット

オークションハウスを通じて競売にかける方法です。

メリット

デメリット

「メルカリ」や「ヤフオク!」などの個人間取引プラットフォームを利用する方法です。

メリット

デメリット

コインの種類、価値、かけられる手間、時間、価格などを考慮して、最適な方法を選びましょう。

ご自身でオークションやフリマアプリに出品する場合、買い手に魅力と信頼を伝える情報提供が成功の鍵です。

以下のポイントを参考に、丁寧な情報作成を心がけましょう。

これらのポイントを押さえた丁寧な情報提供が、買い手の信頼を得て、スムーズな売却につながります。

アンティークコイン投資には魅力がありますが、成功のためには注意すべき現実的なポイントも存在します。「儲からない」「やめとけ」といった声があるのも、これらのポイントを理解していないケースがあるからです。

ここでは特に重要な3つの注意点を解説します。

まず理解すべきは、アンティークコイン投資は基本的に長期的な視点が必要だということです。数週間や数ヶ月で大きな利益を狙う短期売買には、以下の理由から向いていません。

短期売買には、以下のような理由から注意が必要です。

焦らずじっくりと価値の成長を待つ姿勢が求められます。時間を味方につけることが成功の鍵と言えるでしょう。

「アンティークコインは価値が下がらない」というのは誤解です。

確かに希少性から価値が上がる期待はありますが、価格が変動するリスクは常に存在します。

価格が変動する主なリスク要因としては、以下のようなものが挙げられます。

これらの変動リスクは、情報収集や信頼できる購入先の選定、適切な保管によって軽減できます。リスクを理解し、対策を講じることが重要です。加えて、そもそも購入時に偽物を選ばない、といった基本的な注意も不可欠です。

アンティークコインを売却して利益(売却益)が出た場合、原則として税金がかかります。これは投資を行う上で必ず知っておくべきルールです。

利益と税金に関して、特に押さえておきたい基本ルールは以下の通りです。

税金のルールや確定申告の要否は、個々の状況によって異なります。正確な判断のため、利益が出た場合や売却を検討する際は、必ず税務署や税理士などの専門家に相談するようにしましょう。計画段階から専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。

ここでは、アンティークコインの売却や投資に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えします。

A: 譲渡所得として総合課税の対象です。

売却益は譲渡所得となり、給与など他の所得と合算して税金が計算されます(総合課税)。所有期間が5年を超えると課税所得が半分になるため有利です。

年間50万円までの特別控除がありますが、詳しい計算や確定申告は税務署や税理士にご確認ください。

A: 偽物リスク、価格変動、売却の難しさです。

価値のない偽物を購入するリスク、市場や状態による価格変動リスク、そして売りたい時にすぐ売れない流動性の低さが主なデメリットです。

現物資産のため、盗難や紛失といった保管リスクもあります。信頼できる情報をもとに慎重な判断が求められますね。

A: 数千円から数万円程度が目安です。

鑑定費用は鑑定機関(NGC/PCGS)やコインの価値、サービス内容、代行業者手数料で大きく変動します。例えば、一般的なコインの通常鑑定なら、鑑定料・代行手数料・送料等込みで1枚5,000円~10,000円程度が目安でしょう。

ただし、コイン申告価格が高い場合や速達依頼では総額数万円以上になることも。最新の正確な料金は必ず依頼先に確認してください。

A: 信頼できる専門店や業者から購入することです。

実績があり信頼できる専門店や正規ディーラーから買うのが一番です。鑑定済みでスラブケースに入ったコインを選ぶのも有効です。極端に安い価格のものや、出品者情報が不明瞭な個人間取引には注意し、慎重に検討することが大切といえるでしょう。

A: 一概には言えませんが長期保有が基本です。

アンティークコインは長期保有で価値上昇を期待するものですので、明確な売り時はありません。市場の動向、お持ちのコインの人気や希少性、ご自身の資金計画などを総合的に見て判断しましょう。焦って売却せず、じっくりタイミングを見極めるのが良いでしょう。

アンティークコインが売れない悩みは、正しい知識と行動で解決できます。

売れない理由を理解し、鑑定や適切な売却方法の検討、そして時には長期的な視点を持つことが重要です。

この記事で得た情報を元に、ご自身のコインと向き合い、後悔のない選択をしてください。

あなたのアンティークコインが持つ真の価値が、正当に評価されることを願っています!

| 初心者おすすめ度 | ★★☆☆☆ |

| 即金性 | ★★☆☆☆ |

| ビジネス継続性 | ★★★★★ |

| 仕入れに必要な資金目安 | 50万円~ |

| 目指せる利益額 | 100万円以上 |

せどり・転売で物販に慣れてきて、物販を副業レベルでなく事業化させたい方におすすめです!

メーカー仕入れの全体像や利益を出すまでの流れが体系的に学べます。

コメント