レターパックプラスは、ECやフリマアプリでの商品発送に非常に便利なサービスです。

しかし、その「厚さ」の扱いは多くの人が悩むポイント。

「厚さ制限はない」と聞きつつも、本当に大丈夫なのか不安に思う方も多いでしょう。

この記事では、レターパックプラスの厚さに関する公式ルールから、受付を断られないための注意点、正しい梱包方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。

レターパックプラスは、ECやフリマアプリでの商品発送に非常に便利なサービスです。

しかし、その「厚さ」の扱いは多くの人が悩むポイント。

「厚さ制限はない」と聞きつつも、本当に大丈夫なのか不安に思う方も多いでしょう。

この記事では、レターパックプラスの厚さに関する公式ルールから、受付を断られないための注意点、正しい梱包方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。

レターパックプラスの厚さについて知る前に、まずは基本をおさらいしましょう。

青い「ライト」と赤い「プラス」、2つのサービスの違いが全ての基本です。

出典:郵便局公式

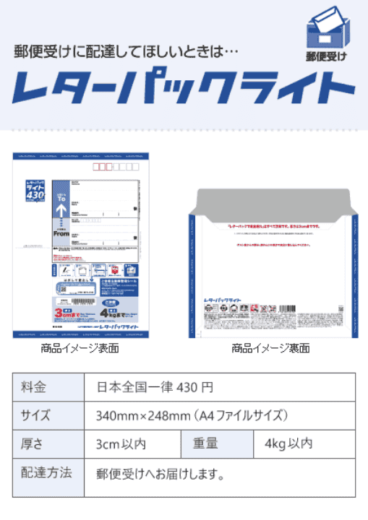

レターパックライトは、送る荷物の厚さが3cm以内に収まる場合に利用できるサービスです。

A4サイズ・4kgまでの荷物を全国一律370円(2025年8月現在)で送ることができます。

郵便受けへの投函で配達が完了するため、受取人が不在でも受け取れる手軽さが魅力と言えるでしょう。

一方で、厚さが3cmを1mmでも超えると利用できないため、Tシャツや薄手の書類、CDケースといった薄い商品の発送に向いています。

出典:郵便局公式

一方のレターパックプラスは、厚さに明確な制限が設けられていないのが最大の特徴です。

サイズ(A4ファイルサイズ)と重さ(4kg以内)の条件はライトと同じですが、送料は全国一律520円(2025年8月現在)となります。

配達員が対面で直接手渡し、受領印またはサインをもらう形で配達が完了する点も大きな違いですね。

この「厚さ制限なし」という柔軟性から、厚手の衣類や複数の商品をまとめたい場合に非常に重宝されます。

なお、レターパックは、郵便局の窓口のほか、ローソンやミニストップなど一部のコンビニでも購入可能です。

送料を抑えたいECセラーにとって、「厚さ」は発送コストに直結する最重要項目だからです。

多くの配送サービスでは、荷物のサイズや厚さによって料金が大きく変動します。特に厚さが3cmの壁を越えた途 端、送料が数百円単位で跳ね上がることは珍しくありません。

その点、レターパックプラスが持つ「厚さ制限なし」という特性は、他のサービスにはない大きなアドバンテージとなります。

このメリットを最大限に活かせるかどうかが、利益を左右する一つの鍵となるわけです。

レターパックプラスの厚さには、実は明確なセンチの規定がありません。

ここでは、公式ルールからわかる厚さの限界と、守るべき梱包の注意点を解説します。

レターパックプラスの公式ルールには「厚さ何cm以内」という具体的な指定がありません。

日本郵便の規定で定められている条件は、以下の2点です。

そのため、厚みのある商品でもこの2つの条件を満たしていれば、基本的には問題なく発送できます。

公式ルールに厚さの指定がないとは言え、現実的にはどの程度の厚さまで許容されるのでしょうか。

結論から言うと、厚さ10cmの荷物でもレターパックプラスで送ることは可能です。

ただしそれは、後述する正しい梱包方法を実践し、封筒が破損せず、シールで完全に封が閉じられる場合に限られます。

ネット上では「7cmが目安」といった情報も見られますが、これはあくまで安全圏の目安と捉えるのが良いでしょう。

最終的な判断は、郵便局の窓口担当者が「この荷物は配送に耐えられる状態か」という基準で行います。

そのため、特定の「何センチ」という数字にこだわるのではなく、誰が見ても「きれいで頑丈に梱包されている」状態を目指すことが、厚さの限界を引き上げる最も確実な方法です。

厚さを出す上で絶対に守らなければならないのが、「箱型禁止」のルールです。

封筒を意図的に箱の形に組み立てて使用することは、現在認められていません。

この行為が禁止されているのには、主に2つの理由があります。

一つ目の理由は、封筒の原形を損なう「改造」と見なされるからです。

郵便局としては、あくまで封筒として利用されることを前提としています。

角をきっちり折ってテープで固定するような行為は、このルールに抵触する可能性が非常に高いと言えるでしょう。

二つ目の理由は、郵便局内の自動仕分け機に対応できなくなるためです。

無理に立体的な形にすると、機械の内部で詰まったり、最悪の場合は破損したりする原因となります。

他の大切な郵便物に影響を及ぼす可能性もあるため、ルールとして明確に禁止されているのです。

では、箱型にせずに厚みのある荷物を送るには、どうすれば良いのでしょうか。

重要なのは、中身が均等に収まるように詰めることです。

どこか一箇所だけが極端に膨らむと、封筒が破損しやすくなったり、受付を断られたりする原因になります。

以下のコツを意識して、きれいに梱包しましょう。

商品を封筒の中央に配置し、厚みが全体に分散するように意識することが重要です。

衣類など柔らかいものであれば、少し形を整えるだけで全体の厚みを均一にできます。

厚手のセーターやパーカーは、丁寧に折り畳んでから圧縮袋を使うと、驚くほどコンパクトになります。

これが厚さを抑えるための重要な「折り方」の技術の一つと言えるでしょう。

壊れやすい物は、必ず緩衝材で包んでください。

ただし、過剰に使うとそれ自体が厚みの原因になるため、商品全体を1~2周覆う程度が適切です。

商品を安全に守りつつ、厚みを最小限に抑えるバランスが求められます。

梱包が完了したレターパックプラスは、いくつかの方法で発送できます。

ここでは、それぞれの発送方法の特徴と注意点を分かりやすく解説します。

厚みのあるレターパックプラスを最も確実に発送する方法は、郵便局の窓口へ直接持ち込むことです。

郵便局員が対面で荷物の状態を確認してくれるため、「本当にこの厚さで大丈夫か」「梱包に問題はないか」といった発送前の不安を解消できます。

重さの計測や、梱包状態がルールに沿っているかのチェックもその場で完了するため、後になって返送されるリスクをほぼゼロにできるでしょう。

【郵便局窓口のメリット】

特にECサイトやフリマアプリの出品で利用する際は、この確実性が大きなメリットになるといえますね。

郵便ポストの投函口に入らない厚さの荷物は、無理に押し込まず別の方法で発送する必要があります。

一般的な郵便ポストの投函口は、厚さ4cm程度に設計されていることが多いです。

これを超える厚さのレターパックプラスを無理やり押し込むと、中身の商品や封筒自体が破損する原因になりかねません。

ポスト投函が難しい場合の対処法は、以下の2つです。

厚さがある場合は、これらの方法を積極的に活用しましょう。

全国の主要なコンビニエンスストアではレターパックの購入はできますが、レジでの発送受付は行っていません。

これはECセラーが間違いやすいポイントの一つです。コンビニはあくまでレターパックという「商品」を販売しているだけで、ゆうパックのように荷物を預かって発送するサービス提携はしていないのです。

レターパックプラスは便利な反面、利用する上で見落としがちな注意点が存在します。

ここでは、特に重要な3つのポイントに絞って詳しく見ていきましょう。

フリマアプリで利用する場合、レターパックプラスでは匿名配送が使えない点が最大の注意点です。

匿名配送とは、出品者と購入者がお互いの氏名や住所といった個人情報を開示することなく取引できるサービスを指します。

しかし、レターパックプラスは専用封筒に直接宛名を手書きする必要があるため、この匿名配送には対応していません。

送料の安さは魅力的ですが、個人情報の開示に抵抗がある場合は「ゆうゆうメルカリ便」や「らくらくメルカリ便」など、他の発送方法を選択する必要があるでしょう。

レターパックプラスには荷物の配送状況を追跡するサービスはありますが、配送中の紛失や破損に対する損害賠償(補償)は一切ありません。

お問い合わせ番号を使って荷物がどこにあるかを確認できる「追跡サービス」は、送る側も受け取る側も安心できる便利な機能です。

しかし、これはあくまで配送状況を確認できるだけで、万が一の事故が起きた際に中身の価値を補償してくれるものではありません。

高価な商品や代替の効かない一点物、壊れやすいものを送る際には、ゆうパックや書留といった損害賠償が付いたサービスを利用することを強く推奨します。

レターパックプラスでは、信書を送ることはできますが、法律や規定によって定められた特定の品物を送ることは禁じられています。

厚さや重さのルールをクリアしていても、以下の品物は送ることができないため注意が必要です。

これらはあくまで一例です。送りたいものが送付可能か判断に迷う場合は、トラブルを避けるためにも、事前に郵便局の窓口へ確認することをおすすめします。

レターパックプラスは厚い荷物に非常に便利ですが、常に最良の選択肢とは限りません。

レターパックプラスは厚い荷物に非常に便利ですが、常に最良の選択肢とは限りません。

特に「補償」や「配達日時の指定」を重視する場合、他社の類似サービスが有力な選択肢となります。

出典:クリックポスト

厚さ3cm以内の薄く軽い荷物であれば、同じ日本郵便が提供するクリックポストが最安値の選択肢です。

自宅で運賃決済と宛名ラベル作成を済ませ、ポストから手軽に発送できる点が大きな魅力です。

ただし、損害賠償はなく、重さも1kg以内という制限があるため、安価で壊れにくい商品の発送に向いていると言えるでしょう。

出典:ヤマト運輸公式

厚さ5cmまでの箱物を綺麗に送りたい場合や、荷物に補償を付けたい場合に最適なのが、ヤマト運輸の宅急便コンパクトです。

専用BOX(有料)を利用することで、商品を安全に梱包できます。

3万円までの損害賠償が付いている点や、配達の日時指定が可能な点は、レターパックプラスにはない大きなメリットです。

高価なアクセサリーや化粧品などを送る際に、非常に安心感があります。

出典:ヤマト運輸公式

フリマアプリなどで「薄いものをとにかく安く送りたい」という場合に頻繁に利用されるのがネコポスです。

個人が単体で利用することはできず、ヤマト運輸と契約した法人・個人事業主や、提携フリマサイトの利用者限定のサービスとなります。

送料は各フリマサイトの規定によりますが、全国一律で非常に安価に設定されています。厚さ3cm以内という制限はありますが、条件に合う場合はコストを大幅に削減できる可能性があります。

結局どのサービスを選べば良いのか、厚さや補償の観点から各サービスの特徴を一覧にまとめました。送る品物に合わせて最適なものを選びましょう。

| サービス名 | 提供会社 | 厚さ | 損害賠償 | 日時指定 |

| クリックポスト | 日本郵便 | 3cm以内 | なし | 不可 |

| ネコポス | ヤマト運輸 | 3cm以内 | あり(少額) | 不可 |

| レターパックプラス | 日本郵便 | 制限なし | なし | 不可 |

| 宅急便コンパクト | ヤマト運輸 | 専用BOX(5cm) | あり | 可能 |

レターパックプラスの厚さについて、多くの人が抱く疑問点をまとめました。 発送前の最終チェックとしてご活用ください。

レターパックプラスの厚さについて、多くの人が抱く疑問点をまとめました。 発送前の最終チェックとしてご活用ください。

A: 封が閉まれば問題ありません。

レターパックプラスには「厚さ何cmまで」という規定自体が存在しません。そのため、7cmや10cmといった厚みでも、重さ4kg以内で封筒が破損せず、のりしろ部分のシールがしっかり貼り付けば発送してもらえます。特に衣類など圧縮できるものであれば、現実的に可能な範囲といえるでしょう。

A: 封筒の「改造」と見なされるためです。

封筒を意図的に折り曲げて箱の形状にすることは、日本郵便が定める「専用封筒の形状等を改造しない」というルールに抵触します。また、箱状の荷物は自動仕分け機での処理に支障をきたし、配送の遅延や破損の原因となる可能性があります。ルールを守り、封筒はそのままの形状で利用することが大切です。

A: 郵便局の窓口へ持ち込みましょう。

厚みのある荷物を無理にポストへ投函すると、封筒や中身が破損する恐れがあります。最も確実なのは、郵便局の窓口へ直接持ち込む方法です。あるいは、自宅まで荷物を引き取りに来てくれる無料の「集荷サービス」を電話やインターネットで依頼することもできますので、状況に応じて活用しましょう。

A: 封をするための補助ならOKです。

中身が膨らんで封が開きそうな場合に、シールの粘着を補助する目的でテープを使うことは認められています。ただし、封筒の形状を変えたり、全体をぐるぐる巻きにしたりする過度な補強は「改造」と判断される可能性があります。あくまで封をするための補助として、最小限の範囲で使用するのが無難です。

レターパックプラスは、公式な厚さ制限がない非常に便利な発送方法です。

封がきちんと閉まり、重さ4kg以内という基本ルールを守れば、厚みのある商品も安心して送ることができます。

ただし、「箱型加工の禁止」といった重要な注意点も存在します。この記事で解説した梱包のコツや発送方法を参考に、ぜひ日々の発送業務にレターパックプラスを役立ててみてください。

| 初心者おすすめ度 | ★★☆☆☆ |

| 即金性 | ★★☆☆☆ |

| ビジネス継続性 | ★★★★★ |

| 仕入れに必要な資金目安 | 50万円~ |

| 目指せる利益額 | 100万円以上 |

せどり・転売で物販に慣れてきて、物販を副業レベルでなく事業化させたい方におすすめです!

メーカー仕入れの全体像や利益を出すまでの流れが体系的に学べます。

コメント